Il Progetto che serve alla Nuova Europa

Il problema della rigidità del bilancio

Editoriale di Francesco Grillo per Il Messagero.

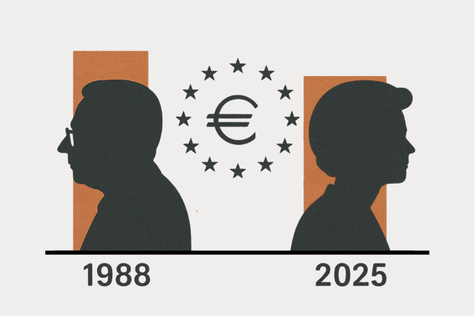

Nel 1988 l’Unione Europea non esisteva. Al suo posto c’era la Comunità Economica Europea che comprendeva 12 Stati (uno dei quali era ancora diviso in due). Nel giugno di quell’anno, fu Jacques Delors a ottenere che la comunità si dotasse di un vero e proprio bilancio. Dopo 37 anni, sono cresciuti il numero dei Paesi aderenti, i poteri delle istituzioni comunitarie e i problemi ai quali far fronte. E Ursula von der Leyen, che di Delors ha ereditato una responsabilità complessa, ha proposto quello che ha definito il “più ambizioso” budget che l’Unione si sia mai proposto. Eppure, il budget di Delors rappresentava – rispetto al PIL dei Paesi che della CEE facevano parte - di più (1,2%) di quello che è stato proposto dalla Commissione qualche giorno fa (1,15%). È in questi numeri, la contraddizione dalla quale l’Unione e il suo budget non riescono ad uscire. E il problema vero non è la quantità di risorse che l’Europa riesce ad investire. Ma la rigidità di un progetto al quale la Commissione cerca di reagire. Anche se riusciamo a fare poco se – in qualche maniera – non riusciamo a far partire un dibattito vero su cosa serva l’Unione nel 2025. Al quale le decisioni sul budget possano seguire.

La capacità di spesa dell’Unione è, in realtà, sempre oscillata in una banda assai ristretta: tra il 1,28% (nei sette anni tra il 1993 e il 1999 che coincisero con il periodo di massima espansione del progetto) e l’1% (tra il 2014 e il 2020) del PIL dell’Unione. Unica eccezione è, proprio, il ciclo di spesa corrente per il quale il budget è quasi raddoppiato (al 2%) per effetto dei trasferimenti resi possibili dalla prima grande operazione di debito comune (il Next Generation EU per 750 miliardi di euro) varata per rispondere all’emergenza della pandemia e che dovremo restituire a partire dal prossimo ciclo. Ed è, già, questo un indicatore di rigidità che viene completato dall’esigenza di dover programmare cicli di spesa che durano sette anni. Negli ultimi sette anni abbiamo vissuto talmente tante novità che nessuna persona sensata può ritenere di poter programmare una legge finanziaria che resti valida per un periodo tanto lungo. . In sette anni le priorità che abbiamo oggi – la difesa, ma anche l’immigrazione – potrebbero essere travolte da fenomeni tecnologici (oltre che quelli geopolitici che delle evoluzioni tecnologiche sono il riflesso) e ambientali che nessuno può prevedere.

Sono queste, ovviamente, le preoccupazioni maggiori per chi come l’attuale Presidente della Commissione Europea sta provando a navigare trasformazioni di cui nessuno ha la mappa nautica. Il merito maggiore della proposta della Commissione è, infatti, proprio il meccanismo attraverso il quale la Commissione propone di semplificare sia la riallocazione di risorse laddove emergessero priorità diverse, sia l’attivazione di prestiti (come per Next Generation EU) nel caso in cui una crisi colpisca un Paese. Bisogna però avere più coraggio. Non necessariamente spendere di più. Ma progettare un budget che sia coerente con le sfide e, persino, con la missione che i trattati affidano alla Commissione. Disimpegnando l’Unione da politiche che possono essere seguite dai singoli Paesi. E aumentandone, invece, la responsabilità, laddove è evidente che c’è un vantaggio ad agire insieme.

Non è più, ad esempio, chiaro il motivo per il quale sia l’Unione (e non gli Stati) a dover raggiungere direttamente dieci milioni di agricoltori europei supportandone il reddito; o la ragione per la quale sia la Commissione a doversi preoccupare dello sviluppo economico di 281 regioni (incluso quelle sviluppate, perché pochi lo sanno ma dei fondi strutturali sono state beneficiarie anche l’Ile de France e Londra). Fa bene la Commissione a proporre una riduzione del peso di tali politiche (il peso complessivo sul budget delle politiche agricole e di coesione passa dal 62 al 42%). Ed è giusto sostituire progressivamente come criterio per accedere ai pagamenti, la dimostrazione di aver speso le risorse assegnate con il raggiungimento di specifici obiettivi (come è stato per il Next Generation EU).

E, tuttavia, è, proprio, il caso delle politiche di coesione a dire cosa, invece, la Commissione Europea deve fare di più. Deve utilizzare il proprio punto di vista – privilegiato, perché consente di comparare esperienze nazionali e osservare meglio cosa succede nel mondo – per produrre conoscenza utile a chi gestisce politiche. La Commissione deve avere le risorse (e il potere) per valutare e dire anche dei no (cosa che sta succedendo poco nel controllo dell’avanzamento di Next Generation EU). E deve recuperare ciò che, come ammette il documento sul budget sulla propria capacità istituzionale, ha perso in questi anni. La capacità di coordinare amministrazioni pubbliche (ad esempio, nel caso della gestione dei migranti) e, in alcuni casi, anche imprese private (quelle della difesa) per ottenere economie di scala (un sistema che processi le richieste di asilo in maniera centralizzata) e inefficienze (nei dispositivi di difesa).

Non è questione di quanto spendiamo. Ma di intelligenza (qualcuno direbbe “intelligence”) che è il parametro sul quale un’organizzazione internazionale (anzi sovranazionale) può costruire un ruolo unico. L’Europa del futuro non ha necessariamente bisogno di più soldi e anzi questa assunzione è il riflesso di un sogno (quello degli “Stati Uniti d’Europa”) che è superato dalla storia. Il progetto è creare un’istituzione capace di usare leve magari piccole ma estremamente efficienti per spostare un mondo che ci pone sfide che Delors non avrebbe neppure immaginato.

Referenze:

Commissione Europea (16 luglio 2025). Commission Communication on A dynamic EU budget for the priorities of the future – The Multiannual Financial Framework 2028-2034. Link

Commissione Europea. EU budget in the past (storia del bilancio pluriennale dal 1988). Link